西楼怀旧记:我家老物件的七个故事

老物件上有记忆的温度,它们曾温暖我的人生。

老物件上有难忘的故事,那是穿越时空的回声。

一、飞鸽牌自行车

这飞鸽牌自行车曾是我家的骄傲。 六十年代初,父亲买了辆飞鸽牌自行车,不记得是不是二手货,记忆中是很新的样子。那时我们煤矿家属区有自行车的家庭多是国防大飞轮,很少有这种飞鸽小飞轮。这成了我们兄弟几个的骄傲和虚荣,比现在有个私家车都牛。

父亲是先买车后学车,到老也不会遛车,都是把车子一歪,腿跨上座位一蹬就成。我们学车都是穿档式骑车,人小个矮,坐车座脚够不到车蹬脚,只能从车大梁下的三角空档斜插右腿骑车。大的学会教小的,没车的同学帮着我们学,也随着学会骑车。那时候不管家里有没有自行车,都想办法学,不会骑自行车的不多。我属手脚动作笨拙的,到今天也不会驾车,只好望车兴叹。当时学自行车连磕加碰,也没费多大劲就熟练自如了。

自行车是那时的重要交通工具,父亲上下班、探亲访友、捎带货物都用它。星期天有时邻居也借用,家人不仅不吝惜,反而有点炫耀的感觉。我和同学及邻居孩子也经常骑着它上路过瘾。有次我们四个孩子骑着它,一个跨档骑,座位上坐一个,后座上挤俩。从洪五宿舍向矿上二立井驻地罗村骑,沙石路面,还算平坦,一路下坡,我们在车上抱做一团,大呼小叫,铃声清脆,骑的飞快。突然一辆卡车迎面而来喇叭一响,我们一慌,车轮正好压在路边堆着的保养路面的沙石,轮子一滑,把我们一下子摔了出去。幸好人小体轻,并无大恙,胳膊腿的有些磕碰流血。那时路面车辆少,交通事故也不多见。

父亲好喝酒,回老家都是中午喝酒,睡一觉后很晚才回来,有时喝多了在亲戚家就住一宿。后来大哥能骑车带人了,父亲就叫大哥一块回老家,回来时大哥用自行车带着父亲。这样父亲就放开了喝,有次喝多了,大哥和父亲从老家走了二三里,到张博路后大哥骑上车子,父亲就是坐不到后座上,一跳就落空摔个跟头,大哥又笑又气,折腾了大半天才回到了家里,大哥从此再也不和父亲回老家了。

父亲在矿一立井上班,这是矿机关所在地。我们有时候去矿上捡乏碳(煤核),捡多了就让父亲班后用自行车带,父亲从矿上买些木屑刨花也用它带。它承载了我家的艰辛和欢乐,它见证了我们的成长,它是那个年代我家生活的无间伴侣。

到了八十年代父亲年龄大了也不敢骑车了,我们也先后买了新的自行车。这飞鸽旧车就搁置在院子的棚子里,年久失修,锈迹斑驳。被邻居一位王大叔发现,他喜欢飞鸽车的老牌号优质梁架,非要买走。父亲说车子都成破烂了,一直在这插旮旯,你想要就搬走吧,还给钱干啥。他推走后重新拆装更换零件,又恢复了代步功能,焕发了生机。他还在宿舍区骑着它兜风呢。后来他还专门登门给了父亲70元钱。

二、鹰轮牌缝纫机

这是我家的鹰轮牌缝纫机 。这是五十年代初,公私合营青岛联华缝纫机的产品。六十年代初父亲90多元从老乡手里买的,那时开始有翻斗式缝纫机,这种不能翻的过时了。人家换新的,旧的卖给了我们,那时新的100多元。买了缝纫机后,母亲学着用缝纫机"匝(缝纫)"衣服,我们一家八口的衣服基本都是母亲学着用它做。

每天母亲干家属工下班回来,晚上的时间总是在灯下忙。整天蹬的缝纫机咔嗒咔嗒的转个不停。再后来我们也学着"匝"鞋垫。衣服破了用它补个补丁,衣服不象现在的牛仔裤,还要故意弄上个洞,像乞丐装似的,那年代谁的衣服没补丁啊?人小正长个子裤子穿不烂却短了,就用它接上一截。我1970年初中的毕业照,裤脚处的一截裤腿就是明显接起来的。我们的鞋垫都是自己学着匝,简单的来回转圈匝也熟能生巧了。

1973年我在农场广播室时,俱乐部做幕布,从柳疃请了一位裁缝在后台缝制,一位帮工的农场场部女员工,缝纫机熟悉程度还不如我呢。我看她那吃劲样,就帮着匝了几块,受到裁缝师傅的夸赞。

1975年参加工作到黑旺铁矿汽修工段,发了个棉坎肩工作服,就像石油工人那样的竖条缝制式的。工人师傅们大都接上个棉袖子当棉袄穿,我回家让母亲给我裁剪了两个同类布的袖子,絮上棉花,我用缝纫机匝上了竖条,然后母亲给缝到棉坎肩上,非常协调的一件工作服棉袄成型。回到车间我告诉师傅们是我的手艺,他们都是置疑的目光看着我。

这缝纫机已经十多年不用了,闲置在母亲家的储藏室里,当我搬出来拍照时,这些往事也随之浮现。这是贫困节俭的记忆,也是温馨幸福的回忆。

三、东方牌收音机

这是我家的电子管收音机。五六十年代的商品奇缺和经济匮乏,一般家庭拥有四大件的不算多。我家虽不富裕但父亲买的二手旧货相对便宜。这台上海东方电子管收音机伴随了我们的童年岁月。

记得这是父亲的同事高叔他们有次酒后忘了关收音机,烧坏了个零件,修好后卖给了我的父亲,已记不起多钱了。收音机里的小喇叭广播,小说连播节目是我们的最爱,至今仍怀念那时候的美好享受。邻居的小伙伴,大爷大叔也定时来我家收听,热热闹闹。

记得当时播出的红岩、敌后武工队把我们吸引的如痴如迷。江姐受的酷刑、装疯的华子良、武工队的奇袭等情节在幼小的心灵留下无比的震撼。最不愿听到的就是"要知后事如何,且听下回分解"这话。有时那悬念搅的寝食不安,急切等第二天的连播。那时也没有书看,这台收音机成了我们认识了解家门校园以外的天地的通道和舞台。或许我们兄弟偏文爱好与其有关吧。

到了1977年我在铁矿时,电台里重播小说红岩,我还又专门听连播,对照小说原版看与小说连播的细微区别。但已找不到当年那种神圣的感觉。

四、柳条包

这是我1974年下乡用的柳条包。现今商店里的箱包品牌样式多的让人眼花缭乱,我家里的箱包,大大小小也二十多个。但这个破旧的柳条包还静卧在我家的地下储物屋的一角。

这柳条包四十年前陪伴我辗转下乡、铁矿、钢厂,近二十年的衣物书籍储藏箱。1974年12月确定报名下乡第二天,我和发小会明乘坐小电车去20多里远的洪山镇土特产供销社,选购了两个一样的紫色柳条包。价格我和会明都记不起来了,经向友人汝峰询问才记起是40多元钱,他也是和我们同批下乡的矿务局煤矿职工子弟。他也保留着那时的柳条包,他父亲在世时曾说起过这包的事,他留下了印象。那年代买这样的箱包是一个工人月工资的支出,也算是家庭大物件了。那时东西少,被褥衣物日用品,一个包足够装的。

到农村后,最初我是用学校里的两条凳子当柳条包架。后来学校开学,队里就用一个驴驮架把凳子换了去。那时找点砖和木板也不容易,驴驮架就是放在驴背上两边驮两个筐的驮架。拱形四条腿像座独孔桥样。比凳子高一倍,用起来不方便。后来我就借了把锯,把驴驮架的四条腿锯下一段。当快锯完时,被知青带队的彭队长发现,他说这驴驮架还有用,这样就废了,太可惜了。此刻也无法补救了,后悔莽撞也晚了。幸好队里一直没再提这驴驮架的事。

我到铁矿后干汽修,就焊了个铁架。柳条包跟随我从新工人临时宿舍、汽修工房宿舍、运输部单身宿舍楼、矿机关单身宿舍,再后来又随我到钢厂单身宿舍、职工家属平房、职工家属楼。用途也不断变化,箱内一半盛衣物,一半放书籍杂物,最后成了废旧衣物杂品的储藏箱。2000年搬迁,我才把这柳条包移至了地下储物间。

这柳条包虽说早已失去了使用价值,我近年扔掉的有些箱包也比这包成色新。但我却一直舍不得抛弃这伴我经风沐雨多年的随身物件。

五、三个日用陶罐

这两个陶罐是我家六十年代就用的腌制咸菜和鸡蛋的器皿。那个生活困难的年代,留下的记忆就是贫瘠困苦。我们八口之家,父亲每月58元工资,母亲干家属工补贴点,物资匮乏,平日里很少吃到青菜,冬天每户分购些大白菜储存。菜食主要以自家腌制的咸菜为主。鸡蛋也是自家在院子养的鸡下的,积攒后腌在陶罐里。

记得那时蔬菜公司的菜供应很紧张,我们早早的等在门外,一开门就簇拥着往柜台前挤。我们也不是抢买新鲜菜,大都是买那种挑出来的西红柿,2角钱一堆。好不容易买到,就用网兜提回家,连切带扔,挑选出能吃的,这一天算是有菜了。所以,正常的主菜就是自家腌制的咸菜,各家各户都有咸菜缸、咸菜罐的。腌制的菜以胡萝卜、水萝卜、辣疙瘩为主,用那种散装的大盐粒。吃饭时把咸菜切成块、条、丝,各取所需。我们从小就养成了能吃咸,离了咸菜吃不下饭的习惯。

后来这习惯一直保持,连除夕年夜饭也少不了咸菜碗。辣疙瘩咸菜和香菜、辣椒剁碎拌在一起,这是必备的保留菜。

七十年代后期,经济条件逐渐好转,我们姐弟几个先后离家在外参加工作,家里的咸菜缸和罐就用不上了。这只(图二)酱色的陶罐就成了母亲的专用,母亲一生节俭,不管穷还是富,习俗不变。她用这罐腌制些黄瓜条、辣椒、芸豆、藕等细菜,腌制的配料也改进了,以酱腌为主。她上班全是带饭,带个馒头或者蒸包,再挑上几块咸菜,冷一口热一口,常年累月。及至年龄大了胃一直不好,再好的饭菜也不能多吃。

现在讲究养生,少盐控盐。咸菜也不腌了,也很少买了。家里团聚时的保留菜早就下桌了。这见证那个年代生活拮据的咸菜罐可不能随之抛弃。

这个黑陶罐,是我家五、六十年代用过的盐罐。那时都是食用那种大颗粒的盐,从商店里买的都是散装。一个水泥砌的盐池,池上一个木架子吊着杆称,秤盘是个叉子。用叉子往盐池一叉、一掂、一称即可。买回家我们再装进这个罐子里,用玉米棒子骨头塞住。后来嫌麻烦,可用的容器也多了,就弃置不用了。

那时油盐酱醋全是散装,用酒瓶子去蔬菜公司商店去打(买),打油、打醋、打酱油的词语就是这么来的。现在都是袋装瓶装,想打散的都没处打。散酒还是有的,但也都是用大塑料桶去打了。当年我们那里的蔬菜公司一位卖油盐酱醋的售货员,因为偷偷往酱油缸里掺水贪污多卖的资金,被判了刑,在当时轰动很大。

六、购物券及购物证

这是我家七十年代的购物证和购物券。最早的购物券我印象是那种一张张购物券排在一起的大张纸页,按编号分品种定量供应购物,用时就用剪刀剪下几张。

1970年开始用这彩色购物券,1973年开始用购物证,从记录看直到1978年才停用。那时我大姐大哥和我已转出户口,购物证上母亲是户主,父母加三弟小弟四口人。凭证按季度、按月定量供应的品种从记录可以看出,红糖1.2斤、肥皂4块、旦(鸡蛋)5斤、茶叶3两、酒1斤、火柴8盒。

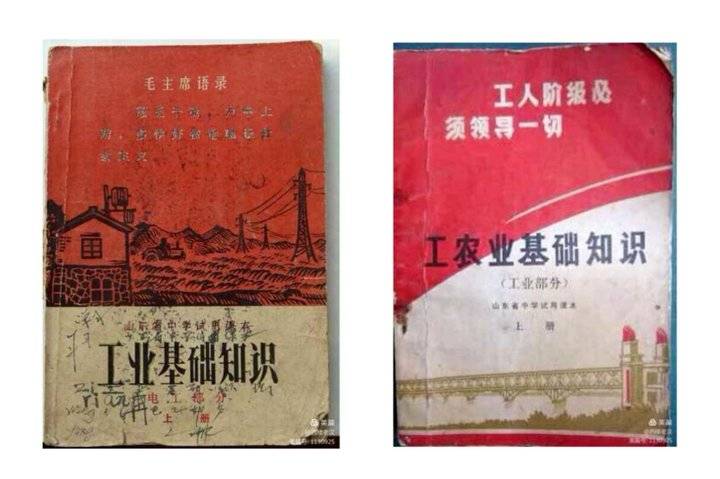

七、我的初中课本

这是我的初中课本。

我的中学阶段留下点印象的是数学解方程、三角函数等。等女儿上初中时,我翻看她的数学课本好似看天书一般。不过,那时的物理化学了本《工农业基础知识》的试用课,内容有炼铁、化肥、拖拉机、电机等。也就是个基本原理,当我第一次见到炼铁的高炉,仍是炼铁盲。我在钢铁厂干政工,有时和炼铁专业人士吹牛,我说我70年代初就学过炼铁,你们还在玩泥巴呢!要说受益的话,我们初中和高中那时的学工实践,于今看来倒蛮有价值。

大约1969年秋天,初中学工我们在洪山煤矿机厂,时间三个月,和工人师傅一起上下班。同学们分到了车工、钳工、翻砂工、电工等岗位,中间轮换。我先是在钳工组,后到防爆电机组,跟着一位老王师傅和洪五宿舍一分会的杨姨实习。干钳工的印象较深,给机加工件、毛坯铸件划线、钻眼、剔销槽,学用锉刀、扁铲、手锤等。我在校没学过机械制图,在这里却学了个一知半解,及至后来干汽修工看变速箱的图纸竟能看个大概。

那时十四岁的年龄贪玩好奇,也不觉的累和烦躁,觉得比上课舒服。记的相和平、孙德森、我们仨同学,商量着想学雷锋做件好事。当时学校小工厂有件编线机,构造很简单,中间一个主驱动轮,两边两个小齿轮,一个简易铁架。我们就偷偷地比着编线机画了张草图,标好尺寸。回到机厂就偷偷地利用几个星期天的时间,从废料堆里找零部件,自己动手加工制作了两件手工编线机。当我们送给学校时,校领导非常惊讶,表扬了我们。尽管那时做好事有点故作表现的意味,但心里那个高兴和自豪,充满了纯粹和天真。

高中时的学工是在学校小工厂,女同学加工粉笔,我们男生打道钉。锻工厂房两只烘炉,一名锻工老师傅,两台铁砧。打道钉非机械锻打,工序简单好学,人工用大铁锤锻打。把2公分左右粗的废圆钢、螺纹钢烧到一定火口,师傅掌钳,我们抡锤锻打,基本成方扁钉坯,用扁锤截断成15公分左右长。把钉坯竖插在一个锻打道钉铁模具,然后前后左右四锤就锻打出道钉的帽型。我们不仅学会了锻打,后来也学会了掌钳。叮叮当当的掌锤声,砰砰咚咚的大锤声,像一首乐曲仍回响在记忆中。

八、小电车车票

这张六十年代的车票,或许在外人眼里这就是张废票。但在我的眼里则是一段岁月,一份情感。老人常说:破家值万贯。这万贯不是金钱的价值,更多的是一种旧物情感的珍藏。

洪山煤矿的职工主要是从罗村、寨里周边十几个村里的农民招来的,距矿井十多里左右,大都每天赶班。家在外地的职工住各矿井的单身宿舍,家属转为市民的住洪五宿舍。

为方便职工上下班,洪山煤矿六十年代初,修建了一条电机车铁路,自洪山(南煤台)至鲁家(北煤台),20多里的路程,共六站。电机车头与拉运矿车的电机车头一样,只是矿车换成了五个绿色的车厢,每个乘坐15---20人,座位是硬座连椅。我们称为"小电车"或"人车"(拉人的车),途径的各站都是职工相对集中的村落。工人凭乘车证免费,非职工需买票,每站三分,全程一角八分。我们去洪山、矿务局、淄川城都要乘这趟车。那时洪五有通张店的公共汽车,却没有通淄川的公共汽车,估计就是有这电车的缘故。

这电车路窄车厢宽,车速快了就晃来晃去,感觉不稳。但对我们孩子来说,乘电车不光是为赶路,更多的是一种享受。车厢逛里逛荡,车铃叮叮当当,穿行在田野村镇,窗外山林风光感觉很美。文革期间,我们几个同学以到车上发放革命传单的名义,免费坐车来回好多趟,后来逢人就显摆好像占了大便宜一样。

煤矿工人三班倒,电车24小时运行,对我们来说去洪山镇、淄川城很方便。随着煤矿的发展和职工生活条件的提高,职工赶班骑自行车的多了,八十年代中期电车停运,改为汽运客车班车,不几年这条铁路线也随之拆除。倘若保留下来,现在作为一条老电车观光线,都不失为创效之路。

壹点号 西楼空间

找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料!

鲁公网安备37020202370207号

鲁公网安备37020202370207号