刘复生揭秘:“泸县宋墓”的墓主追寻之旅——从晋朝到宋朝:川南社会与民族关系的演变

*转自民族与边疆研究资讯

“泸县宋墓”墓主寻踪——从晋到宋:川南社会与民族关系的变化

刘复生

四川大学历史文化学院教授

摘要:汉晋以来,川南这一多民族聚居区的民族关系发生了重大变化。秦汉的开拓,晋代的“獠人入蜀”,以及晋唐间的“獠乱”,唐宋“乌蛮”的北上,都表现出了这一地区历史演变和民族关系的复杂与多样性,甚至成为汉文化考古上的“空白”。以宋代而言,北宋朝与“泸夷”之间发生多次冲突,戎泸地区乌蛮北上,一度抵达长江南岸。夷汉之间的交流明显增多,民族融合加剧,泸南社会发生深刻变化。北宋中后期至于南宋,朝廷不断加强这一地区的统治力量,泸州成为一路的政治军事中心,“权任益重”,甚至与成都分庭抗礼。大量人口移居此地,户数“猛涨”,成为泸州宋墓的主人。

关键词

泸县宋墓 泸州 泸夷

本世纪初发掘的四川“泸县宋墓”和征集到的墓葬石刻,时代都是南宋中晚期的,溯而上之,在川南宜宾、泸州地区,还发现有大量汉代文化遗存,然而晋唐数百年间,这一地区却几乎成为考古的“空白”,这些现象提出了新的问题,促使我们去作一新的思考。宋代的川南地区,民族关系和社会结构发生了重要变化,民族交流明显增多,民族融合加剧,泸州则“权任益重”,甚至一度与成都分庭抗礼,在四川古史和宋代史上留下了深深的历史印记,值得进一步研究。

由于缺乏铭文等材料,有三大问题一直困惑着“泸县宋墓”的研究者,这就是:为何墓葬都是南宋而没有北宋时期的?为何泸叙地区成为晋唐考古“缺失”的年代?这些数量庞大的墓葬群的主人是谁?本文希望揭开隐藏在这些墓葬背后的历史之谜。

一、“泸县宋墓”的年代以及提出的问题

泸县宋墓是四川省文物考古研究所等单位于2002年9、10月份发掘的。此前数年间,泸县境内19个乡镇发现了数以百计的宋代石室墓,其中十余座先后被盗毁。故而文保单位进行了抢救性发掘和征集,当年除征集了150余件墓葬石刻外,共发掘清理了6座石室墓:青龙镇3座、喻寺镇1座、奇峰镇2座。后来出版了《泸县宋墓》的发掘报告,分别介绍了出自这6座墓葬的石刻的情况,并有手绘插图190幅,彩版照67幅,内容非常丰富,诚如《泸县宋墓·绪言》所说,这批文物“对研究南宋时期的经济、文化、社会生活史以及丧葬习俗都具有非常重要的作用,具有较高的考古学价值”。而其所具有的重要的历史文化价值,则不止限于“南宋”,也不止于“考古”了。

可惜的是,绝大多数墓葬和征集到的宋墓浮雕石刻并没有纪年的明确记载。已知的有明确纪年的墓葬铭文有6通,都是南宋时期的:喻寺镇一号墓墓志铭,宋孝宗淳熙三年(1176);奇峰镇二号墓墓志铭,宋孝宗淳熙十三年;牛滩镇玉峰村施大坡二号墓之张氏族谱,嘉熙三年(1239)。泸州市博物馆藏的宋代石刻中,有两通镌刻有年代的铭文,也是南宋的,一通为绍兴年间、一通为嘉定十一年(1218)所立。合江县发现的一通墓志铭,是绍兴四年(1134)所立。

据研究,其他没有纪年材料的墓葬,基本上也都是南宋时期的,例如青龙镇的4座墓为同坟异穴异室的合葬墓,没有出土随葬物,但从墓葬形制和石刻艺术风格观察,它们与川南地区“宜宾市旧州坝”所发现的石室墓较为相似,推测时代为南宋中期。上述“宜宾市旧州坝”石室墓是1944年发现的,是较早发现的四川宋墓。其白塔墓石为石造,墓柱、墓门、墓顶等均刻有花纹,著名建筑史家梁思成说,“就各部细节观之,墓为南宋遗物,殆无可疑”。另当时在南溪李庄发现的宋墓亦是南宋产物。又,据《泸县宋墓》的资料,征集到的154幅泸县宋墓浮雕石刻,风格皆与上述墓葬出土的石刻风格相似,如石桥镇新屋嘴村石刻之女侍所执注子的形制,风格同于四川“彭州金银器窖藏”中南宋中期的“折肩执壶”。在泸县所在的川南地区,先后在泸县、泸州、南溪、宜宾、自贡、威远、内江、富顺、纳溪、荣县、叙永等地发现有南宋墓。

需要思考的问题是:为什么发现的“泸县宋墓”都是南宋的?

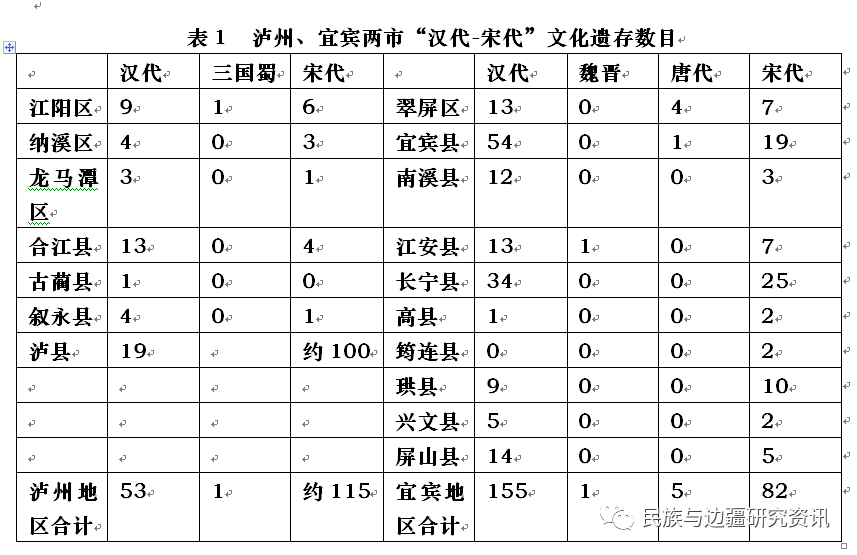

若把视野扩大,在川南泸叙地区,除了南宋墓之外,还发现有许多汉代的墓葬和文化遗存。在今泸州市辖江阳、纳溪、龙马谭三区和合江、古蔺、叙永、泸县四县,以及宜宾市辖翠屏区和宜宾、南溪、江安、长宁、高县、筠连、珙县、兴文、屏山九县的考古文物发现,主要也是宋代并汉代的。今据新出版的《中国文物地图集·四川分册》的调查统计,两市所发现的“汉代-宋代”的文化遗存数如表1所示。

从以上统计可知,在泸州、宜宾地区,汉文化遗存以汉代和宋代最多。《中国文物地图集·四川分册》所载仅就其较大者而言,其实,还发现有许多秦汉时期的文物。汉代文化遗存在此地的大量出现,印证了秦汉帝国开拓西南新道的空前成效。巴蜀之南是被称之为“南夷”的夜郎和滇国,秦汉时期对南夷的开发主要有两条道路,一是五尺道,二是巴苻关道。五尺道以僰道(治今宜宾)为始点,巴苻关道则以江阳(治今泸州)为前沿,向南开凿至于滇黔。《史记·西南夷列传》说:“秦时常頞略通五尺道,诸此国颇置吏焉。十余岁,秦灭。”所谓“诸此国”是指巴蜀两郡以南的一些势力大小不等的少数民族“国家”(实际上只是邻近的较大的诸多族群)。晋常璩《华阳国志·蜀志》记高后六年(公元前182年)筑僰道城,当地“本有僰人,故《秦纪》言僰童之富。汉民多,渐斥徙之”。汉武帝时,大规模开发“西南夷”,令郎中将唐蒙“将千人,食重万余人,从巴苻关入,遂见夜郎侯多同”。现在所发现的汉代文化遗存主要集中在长江南沿不远的地方和僰道向南的古道——也就是秦汉时的“五尺道”上,以及泸州合江向南“巴苻关”(今属合江)一线,正是汉代由巴蜀向南开拓夜郎、滇国的反映。

但是,两晋至唐代甚至到北宋,在大约长达八个世纪的历史岁月里,却基本上没有汉文化遗存的发现,以致这一地区成为考古“缺失”的年代。这一现象又说明了什么问题呢?它是历史的“真实”反映,还是仅仅是“尚未发现”的缘故?如果是前者,则需要解释的问题是:造成这一现象的原因是什么?这是我们提出并需要回答的第二个问题。数量庞大的泸县宋墓的主人则是有待我们讨论的第三个问题。

二、晋唐考古的“缺失”:“獠乱”与“獠人入蜀”

这里先从第二个问题说起,即晋唐考古发现为什么“缺失”?现有材料表明,所谓“缺失”,其实是汉文化遗存的缺失,是一个表象,它深刻地反映了川南社会和民族演变的历史,我们需要揭开这一薄薄的外层,窥见其历史的真容。

中原政权开发“西南夷”的历史进程在汉代以后被发生在巴蜀地区的长期变乱和动荡所打断,这就是所谓的“獠乱”。两晋之际,被称为“巴氐”实则为賨人(板楯蛮)后裔的李氏兄弟率西北流民南入成都,建立“成汉”政权(306~347),此后巴蜀地区先后经历了东晋、前秦、谯纵、宋、齐、梁、西魏、北周等政权的频繁更迭,[1]直到隋朝的建立。二百多年的时间里,中原统治力量十分薄弱,战乱不断,社会纷扰不已,原来聚居在山区的大量原住少数民族纷纷“出山”,甚至攻城略地。情况大体如《魏书》中所载:“建国中,李势在蜀,诸獠始出巴西、渠川、广汉、阳安、资中,攻破郡县,为益州大患。势内外受敌,所以亡也。自桓温破蜀之后,力不能制,又蜀人东流,山险之地多空,獠遂挟山傍谷。与夏人参居者颇输租赋,在深山者仍不为编户。萧衍梁、益二州,岁岁伐獠以自裨润,公私颇藉为利。”[2]也如司马光《资治通鉴》记载这一现象时说此时僚人“始从山出”。梁州治今陕西汉中,益州治今成都,两州所辖,包括了古代巴蜀的大部分地区。“伐獠”自然是以武力镇压为主,地方官员借之中饱私囊,这种状况甚至持续到隋唐时期。亦或有以理谕服者,如唐天宝末进士、巴州(治今四川巴中)刺史于邵,当“獠乱”迫近城下时,“邵励兵拒战,且遣使谕晓,獠乞降,邵儒服出,贼见皆拜,即引去”。[3]在漫长的岁月里,僚民逐渐归顺并与汉民族融合,巴蜀地区的民族构成发生了很大变化。这是其一。

其二,犹可注意的是,成汉政权时期,还发生了“獠人入蜀”的重要事件。大量南方僚民涌入蜀地,蒙文通说:此事“为汉唐间西南民族之一大事,于西南历史关系至大”。[4]对这一事件比较完整的记载在南宋郭允蹈《蜀鉴》卷四“晋康帝建元元年,蜀李寿从牂柯引獠入蜀”条:

李雄时,尝遣李寿攻朱提,遂有南中之地。寿既篡位,以郊甸未实,都邑空虚,乃徙傍郡户三千以上实成都,又从牂柯引獠入蜀境。自象山以北,尽为獠居。蜀本无獠,至是始出巴西、渠川、广汉、阳安、资中、犍为、梓潼,布在山谷,十余万家,獠遂挨山傍谷,与土人参居。参居者颇输租赋,在深山者不为编户,种类滋蔓,保据岩壑,依林履险,若履平地。[5]

前已言,僚民由山区下来,自然不可能是“蜀本无獠”,前贤多有辨之。郭允蹈所言是根据《晋书》、《北史》、《太平寰宇记》等材料纂写而成,文中“从牂牁引獠入蜀境,自象山以北,尽为獠居”一句出自《太平寰宇记》所引南朝梁李膺《益州记》,是较早谈到“引獠入蜀”的材料。[6]大体同时的材料有北魏郦道元《水经注·漾水》所记:“李寿之时,獠自牂柯北入,所在诸郡,布在山谷。”也就是说,所谓“獠乱”,除原在蜀中的僚人而外,还与“獠人入蜀”关系甚大,所谓“伐獠”的对象自然也包括了入蜀的“獠人”,这是巴蜀地区人口构成经历的一大变局。

此乃巴蜀地区宋代之前民族演变的大背景,这一演变在“戎泸”地区表现得尤为明显。唐李吉甫《元和郡县图志》卷三三“泸州”条载:晋穆帝(345~361)时曾驻军于此,“后为獠所没”;同书卷三一“戎州”条载:“李雄窃据,此地空废。”[7]均乃僚人入蜀的反映。《旧唐书》卷四一《地理志四》载,泸州“都督十州,皆招抚夷獠置,无户口、道里,羁縻州”,羁縻十州所置年代在仪凤二年(677)至大足元年(701)之间,各州亦多为“开山洞置”,或“招生獠置”;戎州都督府则“羁縻州十六,武德、贞观后招慰羌戎开置也”。[8]可以看出,入唐以来,戎泸地区的少数民族逐渐被纳入了唐朝的直接或间接统治秩序之中。据《新唐书》卷四三下《地理志七下》,戎州都督府下设置了六十三个羁縻州,泸州都督府下设立有十四个羁縻州。羁縻州本来就不是固定不变的,无户口、道里,其与唐朝地方政权的关系也很松散,诸书记数不一就十分正常。

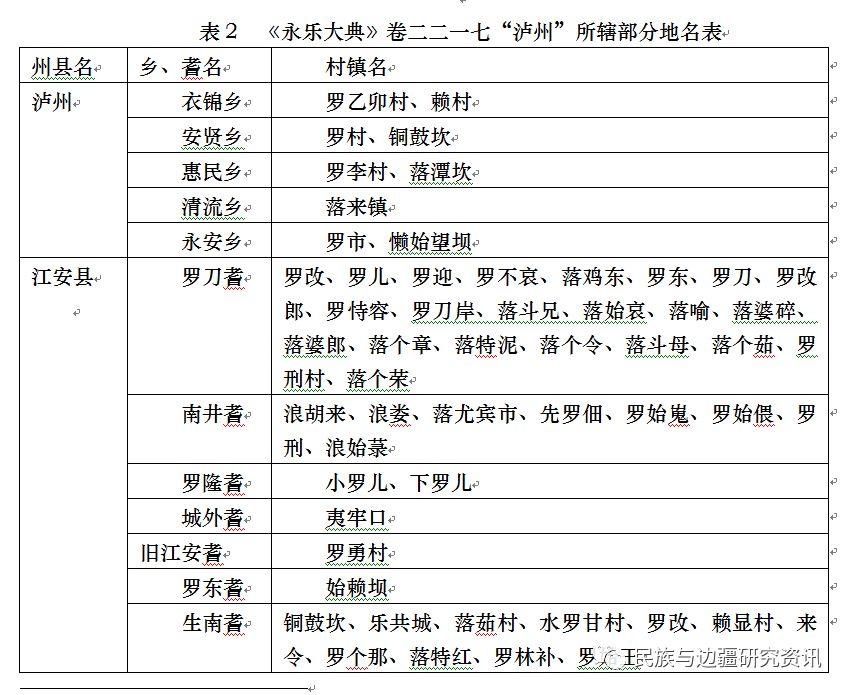

如前所揭,戎泸“本有僰人”,该地又是僚人入蜀的一条主要通道,虽然原住僰人和入蜀僚民绝大部分都与当地居民融合而皆成“汉民”,但在当地留下的“语言遗存”中,仍然保留有许多非汉语的南方民族的语言材料,《永乐大典·泸州志》留有珍贵记载,见表2。

表中“耆”乃宋代的基层治安区单位,表明此材料反映的是宋朝情况。泸州所辖的乡(耆)名,如衣锦、安贤、惠民、清流、永安诸乡明显均为汉文名,而其下的村镇名,却多保留着非汉语民族的语言印记。江安县的耆名也大多为汉意,而其下的村镇名也同样保留有许多少数民族语的音译。语言学资料表明,以“都、思、罗”等字为冠首字者,应该与壮侗语有关,或许正是“獠人入蜀”的反映。

在持续多年的所谓“獠乱”时期,上述自成汉到隋朝建立之前的八个政权均未能在巴蜀以及其南周边地区建立起有效的统治,甚至一度设置“獠郡”,所谓“空废”、“没于夷獠”正此之谓。隋唐时期,这种混乱的状况才逐渐得以解决。今人所谓泸州、宜宾地区晋唐考古的缺失,正是巴蜀地区这一段历史的“真实”反映。

三、宋代泸叙地区民族关系的变化

现在我们来探讨第一个问题:为什么“泸县宋墓”只有南宋的?这得从宋代泸叙地区民族关系的变化说起。

作为“夷汉交界”之地的泸州,入宋之初就引起统治者的关注。开宝八年(975),宋太祖就不无忧虑地说:“泸州近蛮,尤宜抚绥。”与泸州毗邻的戎州则是秦汉“僰道”所在,泸戎二州之外则是“泸夷(蛮)”的聚居区。“泸夷”包括有不同的民族和族群,既有早时的僰人,也有后来入蜀的僚人,也包括较晚到此活动的乌蛮。宋官员所称泸叙“皆接蛮夷”,叙州“城之内外,僰夷葛獠又动以万计,与汉人杂处”,正是泸叙地区多民族杂居的写照。

早期活动在滇西的“巂、昆明”(后来称为“乌蛮”)逐渐向东发展,至迟在唐代初期,已在云贵川三省交界地区立住了脚跟,进逼戎州(治今宜宾)周边一带,如《新唐书》》载:“咸亨三年,昆明十四姓率户二万内附,析其地为殷州、总州、敦州,以安辑之。殷州居戎州西北,总州居西南,敦州居南,远不过五百余里,近三百里。”北宋前期,泸州、宜宾南部的昆明势力不断膨胀,进而北上征服了戎泸地区的原住居民僚人或僰人,一度推进到长江南岸,直至泸州附近。也就是说,北宋时期,泸南地区仍然是夷汉相争之地。北宋政府与“泸夷”之间发生长时间的争斗和冲突,主要有如下几次:

宋真宗大中祥符元年(1008)起,泸戎地区相继发生了多次夷变事件,《皇宋通鉴长编纪事本末》分作“泸蛮之叛”和“斗望行牌率众劫淯井监”予以归纳,北宋政府后来发兵数千深入夷人村落,至大中祥符六年十二月事平。在斗望事变中,有“乌蛮王子狃广”部的参与,事后因其“控扼道路,助遏外夷”而得到北宋朝廷的奖励,由此而进一步发展。

宋仁宗时期,乌蛮部继续北上,直抵泸州,给宋地方政权造成很大威胁。《长编》载,“庆历二年,乌蛮王子得盖居姚州为刺史。得盖死,其子窃号罗氏鬼主。鬼主死,子仆夜袭其号。仆夜稍不能令诸蛮,其部有甫望个恕、宴子二酋为最强。”《宋史》称之为“淯水夷”:“二酋浸强大,擅劫晏州山外六姓及纳溪二十四生夷。夷弱小,皆相与供其宝。”[8]这些“相与供其宝”的弱小夷人,正是早前定居于此地的农耕民族僚人或僰人。乌蛮二酋强大起来后,征服了当地部分夷人。《长编》载:“乌蛮有两首领常入省地鬻马,晏子隶淯井监,斧望个恕隶纳溪寨,皆仆夜诸部也。晏子距省地绝近,犹有淯井之阻。甫望个恕近纳溪寨,舟下泸州不过半日。”乌蛮北上,晏子部阻隔于淯井(治今长宁),而甫望个恕部北上,逼至泸州南岸,泸州一带因而成为夷汉相争的焦点。

宋神宗熙宁六年(1073),“晏州六县种夷约二千人”结集造反,北宋朝廷乃招诱上述乌蛮两部,“以王命抚纳”,[10]借以助讨。乌蛮乘势发展力量,继续北上。元丰年间,乌蛮甫望个恕之子乞弟两度率所部夷众六七千余人,“攻戎、泸州界及江安县诸夷”,直至泸州江安城下,为宋朝数万大军阻击,历时五年。乌蛮乞弟部最终南退到永宁河上游今古蔺一带稳定下来。北宋政府随后将归属自己统治的“夷獠”组织为“义军”,将其纳入到间接统治的范畴中,这些夷民也由此成为“熟夷”。

更大的事变发生在宋徽宗政和年间。政和五年(1115)正月,已在神宗时期成为“熟夷”的羁縻晏州首领卜漏“团结十余万众”造反,甚至“谋画结诸夷出戎泸,直据成都”,蜀土大震,致使北宋朝廷决心彻底宁息戎泸边徼,调发西北骑兵在内的三万步骑深入其地,最后破卜漏大本营“轮缚大囤”(今兴文北部僰王山),捕斩卜漏,年底班师。此后,泸戎地区的夷民反叛活动才逐渐平息下来。

除夷汉之间的战争冲突而外,宋代的泸州、戎州(叙州)二地更多是夷汉交流的纽带。苏轼于嘉祐四年(1059)途经戎州时,就亲见夷汉贸易的情况,写下《戎州》诗云:“乱山围古郡,市易带群蛮。……自顷方从化,年来亦款关。颇能贪汉布,但未脱金环。”熙宁十年,在当地官员的请求下,朝廷在泸、戎二地开置了更多的交易市场,“戎、泸州尚边地分蕃汉人户,所居去州县远,或无可取买食用盐、茶、农具”,遂令“于本地分兴置草市,招集人户住坐作业”。[14]南宋陆游亦曾描述了泸叙间夷汉交易的情况:“筇竹杖蜀中无之,乃出徼外蛮峒。蛮人持至泸叙间卖之,一枝才四五钱。以坚润细瘦九节而直者为上品。蛮人言语不通,郡中有蛮判官者为之贸易。蛮判官盖郡吏,然蛮人慑服,惟其言是听。太不直,则亦能群讼于郡庭而易之。”[15]这说明,夷汉贸易已经常态化了。

北宋政和以后,泸、叙地区赢得了长久的和平局面,夷汉之间的交流日益增多。绍兴三年,乌蛮“阿永部”率诸蛮携大宗货物至泸州进行贸易:

西南蕃武翼大夫、归州防御使、泸南夷界都大巡检使阿永献马百有十二匹。泸州以闻,诏押赴行在。阿永,乞弟子也。元丰间,乞第既效顺,愿岁进马,以见向化之心。官以银缯赏之,所得亡虑数倍。其后阿永所献之数,岁增不已。政和末,始立定额,每岁冬至后,蛮以马来。州遣官视之。自江门寨浮筏而下,蛮官及放马者九十三人。悉劳飨之。帅臣亲与为礼。诸蛮从而至者,几二千人。皆以筏载白椹、茶、麻、酒、米、鹿豹皮、杂毡兰之属,博易于市,留三日乃去。马之直约二十千,然揆以银彩之直,则每匹可九十余千。自夷酋已下,所给马直,及散犒之物,岁用银帛四千余匹两,盐六千余斤。

这一民族交流的盛会,反映了宋代泸州地区社会经济的多样性和繁荣面貌。尤可注意的是,这支“阿永蛮”,正是宋神宗时期进逼泸州城下,后来被宋军追剿“覆其巢穴”退回阿永河(今永宁河)上游的乌蛮部落。绍兴六年,泸州知州何悫谈到,每年秋天,“夷人以马请互市,则开场博易,厚以金缯”,说是为“庸示羁縻之术”,此乃“管内叙州置场之始也”。淳熙八年,有官员报告说:“泸叙一带,皆接蛮夷。叙州管下石门、马湖生蛮,赴官中卖蛮马,常操舟顺流,抵叙州城下。”淳熙十年,宋官员称:“叙州既外控蛮夷,而城之内外,棘(僰——引者)夷葛獠又动以万计,与汉人杂处。”[19]泸叙之地,多民族长期杂处,市易交流则是必然的事,也因此常常出现“互市纷争”之事。

从争战不止到贸易往来成为常态,对泸南地区来讲,这个变化是历史性的,其转折点是北宋晚期政和年间晏夷卜漏事变的平息。这为我们深入思考为什么泸州宋墓只有南宋的提供了一个基本的历史场景。

四、“权任益重”的宋代泸州

要清晰地认识宋代的泸州,南宋人有两段话值得注意,一为李埴所言:“泸自元丰间,始建沿边帅府。乾道六祀,升领剑东一道十五州,权任益重。”一为李仲寅所言:“熙丰以后,地望加重,梓夔路兼都钤辖置司在焉。视成都之兼利益路,每相抗衡。乾道间诏总潼川路帅。”泸州在宋代之重,由此可见。而其“权任益重”,有一个逐渐演变的历史,反映了“宋代四川”历史的一个重要侧面。

唐代“开山洞”、“招抚夷獠”,设置泸州、戎州二都督府,分别管辖十数或数十个羁縻州。宋代继承了唐羁縻州制这份遗产,但自宋初以来,许多羁縻州与宋朝政府已甚少联系,戎泸地区尤其如此,如谏官余靖在庆历四年(1044)就说:“戎泸二郡旧管羁縻四十余州,皆以土豪累世承袭,为其刺史。今之听朝命者,十不存一。”虽然“听朝命”者无几,但宋朝统治者并不急于“开拓”,这一时期的“泸夷”却特别活跃,泸州直面“泸夷”北进,不得不担当起日益重要的责任。

宋代泸州隶属川峡四路之一的梓州路(潼川府路),转运司(漕司)路治所一开始设在梓州(治今四川三台),或遂宁府(治今四川遂宁)。大中祥符七年八月,梓州路转运使冦瑊上言:“本使公署在梓、遂,去戎、泸地远,缓急边警难以照应,请徙于资州。”漕司南徙资州(治今资中),去泸州里程近了一半,时隔泸夷事变初平半年余。漕司负责后勤物质保障,它的南移表明朝廷对“泸夷”之事有了更长远的考虑。

与此同时,“特置”了新的军事机构负责当地缓急之事。大中祥符七年十一月,“置戎泸资荣州、富顺监都巡检使一员”,这是鉴于“戎、泸夷汉杂居,本路钤辖在遂州,缓急不能捍御,故特置此职”。天禧元年(1017)三月,因为戎州“去淯井监近逾百里,夷寇惊扰则应援不及”之故,又将此“戎泸资荣州、富顺监都巡检使公署”迁徙至更“前线”的泸州江安县,实际上是设置了一个新的军事分区。但在当地官员看来,这还远远不够,治平三年(1066),知泸州合江县的邓绾就说:“地远而职不专,朝廷非改弦更张,重其人而授之权以控临之,吾恐诸蛮之为患,未易测也。”邓绾的担心是有道理的,不过几年,“未易测”之事就连连发生,北宋朝廷也加强了边官的职权。为应对“兵甲贼盗事”,朝廷最初将川峡四路分作两个军分区,“益利两路令西川钤辖司提举;梓夔两路令峡州路钤辖提举”,益利路钤辖司驻成都,梓夔路钤辖司驻遂州(治今四川遂宁)。宋神宗时为防备泸南事变,诏令“戎泸知州自今差武臣各带本州缘边都巡检使,遇有边事,与兵官照应出入”,使原本知戎、泸二州的文臣有了部分军事指挥权。元丰三年(1080)三月,臣僚进而建议,将梓夔路钤辖司移至资州(今四川资阳),认为“(此地)应接夷事,颇为近便”,虽遭梓州路转运、钤辖两司反对,神宗仍批示“自今委中书选人知资州,带主管梓夔两路兵马司事”。次年十月十四日,林广建议依旧将梓夔路钤辖司“于遂州安置”,以为若戎、泸州有事,则“急递飞申转运、钤辖司同议处置”。然而泸州边事状况不容疏忽,元丰五年四月十九日,“诏徙梓夔路钤辖司于泸州。遇有边事,安抚、钤辖司措置施行,转运司更不干预”,更以守臣兼钤辖,梓夔路钤辖王光祖被任为“梓夔路钤辖、知泸州兼泸南缘边安抚使”,排除了转运司对军事的干扰,作为边徼军事重镇的泸州权任更重了。

元丰年间在泸州设置“泸南沿边安抚司”,专门负责泸州、戎州和长宁军边事,这是又一项提升泸州军事重镇地位的措施。正如论者所说:“泸南沿边安抚司的设置,以及梓夔路兵马钤辖司之移泸州,是泸州建置史上的一个重大转折”。政和五年正月,“泸南晏州夷”事平,于是“画疆亩,募人耕种”,再次确认了“置缘边安抚司”于泸州,以孙羲叟为安抚使。当年十二月二十八日,泸南招讨统制使赵遹曾上言说,元丰中所“移武臣钤辖知泸州、领沿边安抚司事”乃军兴权时之宜,在他的建议下,一度去“沿边”二字,以知泸州兼泸南安抚使为名。宣和元年(1119)三月十五日诏称:“泸州西南要会,控制一路边阃之寄,付界非轻,可升为节度,仍赐名泸川军。”在名义上给予了泸州更高的地位。宣和二年三月六日诏:“泸州守臣带潼川府、夔州路兵马都钤辖、泸南沿边安抚使。”仍然加“沿边”二字,表示了对边徼地区的特别重视,泸州守臣的权任之重达到顶盛。

泸州成为统辖梓、夔两路的军事分区的统领所在,在特别注重地方分权的宋朝来说,也引起了质疑,“梓夔路钤辖及沿边安抚两司专委武臣,既不隶帅府,又无别官同领”成为一桩不合祖宗之法的怪事。元祐元年(1085)十一月就有臣僚上言,要求依旧移钤辖司在遂州。枢官院奉圣旨,令钤辖司依旧在泸州,待三五年后再看。元祐六年闰八月,给事中范祖禹上言说:“祖宗时置钤辖司于遂州,本以形势控制两川,非专为戎泸边事。”而“自泸州置钤辖以来,以两路兵权付一武臣,沿边支郡反节制数十州,末大本小,边州偏重,事理不顺”。他建议于梓夔路守臣交替之际,将梓夔路钤辖依旧移归遂州。诏令“相度”的结果是“钤辖旋不归遂州”。

南宋初,四川的军事机构进行了改组。时张浚宣抚川陕,奏请梓夔路钤辖各专其任,四路各建帅府,分委边防。夔利路既分,各升安抚。而又有一“泸南带沿边安抚使”之职由知泸州兼任,虽统隶不过三州,实际上授予了特别军权。如绍兴三年六月,程唐为“泸南沿边安抚使知泸州”,次年四月那溥充“泸南沿边安抚使知泸州”,九月十三日,又以尚未上任的成都府路转运副使兼宣抚司随军转运副使陈古知泸州,充泸南沿边安抚使。这种状况一直延续下来,直至泸州有了更大的权任。

宋孝宗乾道六年(1170),朝廷正式将潼川府路安抚使移治泸州,成为一路帅司所在,这年,“梁介以四川宣抚司参护官改知泸州,居岁余,民夷便之。诏改泸南兼安抚一路,以旌其能”。[21]南宋王象之在追述泸州这段历史时说:

乞弟犯顺,夔梓路兵马钤辖始移司于泸,又兼泸南沿边安抚,专治军政。升为节度,赐名泸川军。御笔带梓夔路兵马都钤辖、泸南安抚使,去沿边字。寻仍旧以沿边安抚使入衔。中兴以来,四路各建帅府,分委边防。而夔路钤辖犹兼于泸南。张魏公浚宣抚川防,奏请各专其任。而夔梓始分。乃各升本路安抚。惟泸州止带沿边安抚,统隶不过三州。其后王之奇以检详建言:乞以泸南为潼川府路安抚使,俾得刺举一道,自是权任益重。泸州为一路安抚,自梁介始。

帅司所统,包括泸州、叙州等原潼川府路所辖15州府,前后皆以“名臣”任之,“盖以泸为重镇,控制南蛮边面数百余里”。沿边军事堡寨不断兴建起来,泸州“权任益重”,是北宋中期以来四川特别是泸州地区历史发展演变的结果。到南宋中期,朝廷对泸南边事仍然十分重视。淳熙十年七月二十七日,“诏泸南沿边城寨堡官并指使,并许安抚司奏辟”,将原有“沿边安抚使”的专职权力并于潼川府路安抚使职权之中。

一部宋代泸州筑城史见证了泸州的“成长”。南宋泸州曹叔远撰《江阳谱》载:“宋初郡无城,仅设有篱寨,皇祐二年始易以木栅。”从无到强,宋代泸州城伴随着泸州权任的加强而逐渐丰满坚固。时任知泸州合江县兼兵马司同管勾兵甲公事骑都尉的邓绾作《泸州谯门记》载,治平三年地方官员周侯因新筑泸州谯门而报告说:

泸为两蜀之藩,当百蛮之冲,夷汉错居,兵多事丛,宜有郛郭之严、官府之雄以临边防,而壮戎容也。而郡居之门迫隘嚣陋,与民甍接。予自至官,即欲更之,政有所先而未遑也。去年冬,因岁成农休,基而新之,踰时而讫功。筑为高门,其楼七楹,瑰材宏规,高明显完,长轩飞檐,翚如翼如。江流下盘,山光四来,以威以安,非为观游。

邓绾议云:蜀之边鄙,“皆阻山带溪,梯危笮深,限隔辽绝,不闻疆埸之事。惟泸之南,川通谷平,环夷错峦,惊备无虚日。朝廷既用武臣,而轻其权,皆知偷安幸赏,苟岁月之无事。虽有长策深谋,然权轻势轧,莫获有所措置。其保完边民,调视兵防,经制备预之策,未为得也”。因而邓绾盛赞周侯筑门之举。之后频频发生的“泸夷”事变,证实了周、邓二人是有先见之明的。后来随着泸州重要性的提高,也因战事的逼迫,泸州城经过多次修筑,不断完备。元丰六年作土城,大观元年(1107),始令濒江用石叠砌,就上筑城,修建楼橹。工程最大的一次是在政和六年,当年正月枢密院奉御笔说:“泸南疆理益广,泸州城壁非壮丽何以守御,且示威蛮夷?”泸南安抚使孙羲叟、郡守康师鲁奉命主持,筑成了颇具规模的城墙,是役于三月一日兴工,至十月十五日毕工,耗时半年有余,“工力浩大,日役兵匠七千余人”,总役过人工匠兵62万有余,费21万多缗钱。孙羲叟说:“泸控西南诸夷,远逮爨蛮,最为边隅重地。”更置儒守是此前一年即政和五年的事,于是郡城始周而固。绍兴十五年,冯檝再次改筑,不仅“广于旧城”,且“改建楼橹,鼎新雉堞,岌然周遭,雄壮甲于两蜀”。名士荟集,文风甚盛,宫室之建,兴盛一时,俨然一大都会了。

五、“泸县宋墓”的墓主

我们在实地考察中得知,泸州(包括泸县、合江、江安)收集到的墓葬石刻数量在二三千件,已知的石室墓在两百座以上,其中以泸县出土最多。摆在我们面前的第三个问题则呼之欲出了:如此庞大的南宋墓葬的墓主是谁呢?

如前面所揭示,晋唐考古上的“缺失”,实际上是汉文化的缺失。唐代“开山洞”,在戎泸地区设置羁縻州,将该地区纳入间接统治。北宋时期,有两支乌蛮部落北上,征服了当地夷人,其中一支更抵达泸州长江南岸。北宋政府对“泸夷”进行了长期的征讨,直到宋徽宗政和年间才基本将泸夷事变平息下来。入宋以来,朝廷主要控制的是泸州至戎州(叙州)长江沿岸一线地区,从北宋中期开始,政府逐渐加强泸州的政权建设,一直到南宋孝宗乾道年间。南宋墓群突然“涌现”于包括泸县在内的泸州,突入今人的视野,它的秘密正隐藏在这一历史的律动之中。

有趣的是,泸州的户数在北宋也猛然上涨了。这里以《太平寰宇记》载宋初和《宋史》载崇宁年间梓州路部分州及成都户数作一对比,则可一目了然(表3):

由上表可以看出,大概在120年左右的时间里,泸州的户数猛涨了将近10倍,富顺监和戎州增长了3倍多,普州2倍多,作为成都府路中心的益州(成都府)和梓州路中心的梓州(梓州府)都只增长了1倍多。这期间有大量人口迁居泸州,似乎是唯一可能的解释,荣州户数的减少很可能就是因为有大量人口迁往泸州。泸州宋墓的大量出土与宋代户数的陡增决不可能是历史的巧合。元符元年(1098)十二月,泸州官员家安国撰有《绍圣创都仓记》说:

泸虽边州,熙宁之前,人民官府,仅若一戍之聚,土田舆赋,一能给一旅之众。元丰四年,神宗皇帝遣将开边,赦蛮之罪,斥数百里之土,置十三堡寨,岁移嘉眉米三万斛以实之。移梓夔路兵马钤辖司,置泸南沿边安抚使司,帅边面千里,兵屯万计,张官布吏十倍于前。

这段话清楚地揭示了宋神宗“开边”给泸州带来的变化,“兵屯万计,张官布吏十倍于前”,“十倍”之数也许是一个巧合,但其间与泸州户数、墓葬数陡增的关系,可谓不言而喻!宋徽宗政和年间平定泸夷卜漏之变后,泸州在梓州路的重心地位稳固了下来,直至南宋晚期。

目前发现镌刻有年代的泸州宋墓铭文很少,已知有6通:泸县3通、泸州博物馆2通、合江1通。其中,泸州博物馆所藏两通镌刻均很简陋,一通时间为嘉定十一年,是丈夫“南阳何囗囗”为去世的妻子(当地人)所立,有60余字;另一通字迹模糊,百余字,依稀可辨有“绍兴”纪年。其它4通可供参考的文字稍多,试析如下:

泸县出土的3通有年代的宋墓铭文中,奇峰镇二号墓的墓主是陈鼎(1126~1186),其铭文共78字。陈氏官至承奉郎,从八品,其他不明,撰者为迪功郎大宁监学官杜谦,从九品。

在牛滩镇征集到的玉峰村施大坡二号墓中出土的《张氏族谱》石碑,现存铭文272字,墓葬建于宋理宗嘉熙己亥(嘉熙三年),历时一个半月(己亥之中秋至良月之朔旦),墓主人张悦。志文说:张悦始祖资人,自资徙泸已有五世。“悦娶刘氏,鹿丘之士族,同立门户,精有成,立诗书世业,仅得不坠”。悦之二子酉孙因乙未岁(1135)收溃卒有功,后五年(当为庚子岁,1240年)为四川制彭大雅籴军饷有功,特补将仕郎,末阶官。

喻寺镇一号墓发现有《古君德骏墓志铭》,11列,满列30字,残缺30余字,志文为三位从政郎分别撰、书、篆。志载:“幽国古氏,家怀安八世,号望族。”其父亶,曾任岳池县令。政和(1111~1118)初弱冠,尝游太学,“登上舍第,宰百里志方遂,而命弗延,哀哉!”死于岳池任上。时骥(字德骏)尚幼,三年丧期后,“以母白氏为泸川人,奉版舆归拜诸舅舅,以子妻君囗囗囗,绍兴初也。”骥本人死于乾道八年,享年48,于淳熙三年葬于母墓之侧,其母卒于绍兴三十二年。志文虽有残缺,但时间链条可缀。墓主古骥是绍兴初年随母亲迁至泸州,娶其表妹,在此定居下来。

铭文字数最多的是近些年在泸州合江县榕右乡永安村出土的《宋故侯居士墓志铭》,千余字,镌刻质量较高,日期是绍兴四年。志中说:“居士讳鸣,字信臣,姓侯氏。其先资中人,曾祖光,祖继迁,父贯,皆晦德不仕。继迁因游泸州,过安乐山,爱之,遂徙居为合江人。”靖康初,捐资助国,其子“以忠义得官”,“储书满屋室,辟黉宇招名士教导,由门馆登第者三数人”。侯居士于绍兴初年去世,其祖父迁往泸州合江,上推40~50年,则迁居时间在宋神宗后期或哲宗前期。

以上有确切记载的6通铭文中,有4通表明是迁居于此的,其中1通何某籍贯为南阳,迁居时间未详。另3通记载表明,本人或祖上迁居泸州的时间大体是北宋后期至南宋初期,一称“诗书传家”,一称尝游太学“登上舍第”,一则“储书满屋”,虽属于士人阶层,但地位并不高。留下的墓志铭如此之少,题刻多半简单,表明迁居此地的文士不多。

至此,泸州宋墓主人的身份似乎可以迎刃而解了:入宋以来,随着对“泸夷”的征战愈发激烈,军事机构和政权建设的加强,城市防御工程的修筑,成为常态的夷汉贸易规模的扩大,不断迁徙充实到这一地区的民众,包括屯驻军士、政府官员、工役队伍、商人以及他们的家属等人员数量庞大,后勤供给人员和随行附属人员必然也数量庞大,其中有许多人员则在泸州地区定居下来。石刻中大量的武士形象、伎乐类图象、侍仆类形象等,正是墓主生前生活的写照。泸县宋墓量多而分散,规制不高,未见地表建筑,推断即使曾经有也决非堂皇,表明墓主多半属中下地主阶级,或地位并不显赫的军士、官僚或商人等富裕阶层。我认为,伴随着梓州路政治军事中心的南移,大量的伴生人员随之迁徙或定居,这是必然之事。随着泸州权任的加重,大量汉民移居此地,数代之后,形成家族墓葬群,正是宋代泸州政治经济日显重要以及出现大量南宋墓的最好注脚。

原载《四川大学学报》(哲社版)2014年第6期

因微信公众号排版原因,略去注释,引用请核对原文。

民族与边疆研究资讯

鲁公网安备37020202370207号

鲁公网安备37020202370207号