命运多舛的雪橇犬‘多哥’的传奇故事

精力旺盛的哈士奇,在人们心中,是破坏大王,是拆家高手,对它又爱又恨。如果我说,是家养禁锢了它的天性,约束了它的武力值,其实它是颜值和智商并存的物种,大家信吗?

“二哈”是对哈士奇的“高度赞美”,以至于人们都快忘了它的本尊,它的学名可相当霸气,叫西伯利亚雪橇犬。

它是犬科中的古老物种,自从人们挖掘它的潜力后,它是专门负责拉长途雪橇的高手,动不动就是几十公里不喘气。它在前面,主人在最后,前方危险全凭自己判断,个个都具备领袖风范。

若把它关在家里,它无处释放的精力,以及无与伦比的领袖气质,憋着实在很难受啊!人家有自己的想法,拆家的行为,其实它也不想的。

在1980年的谢尔本博物馆,木匠布莱希纳在储物室里发现了一只被遗弃的绒狗,这是一只雪橇犬。恰好,他有过饲养的经验,他知道,能来博物馆的雪橇犬,曾经都有一段传奇的故事。

在深挖溯源后,这只看似不起眼的雪橇犬,让他心生敬畏,因为它在1925年的血清拉力赛中,带领它的雪橇队在狂风暴雪里,完成了最长、最艰难的那段路程。它,名叫多哥。

图:英雄犬多哥和它的主人

今天,我和大家一起梦回,当年靠雪橇犬送救命药的感人故事。

(文章有点长,不过整个故事回味无穷,希望大家可以认真看完,谢谢!)

01 多哥出生,命运多舛

1913年10月,英雄犬多哥出生在北极圈以南150英里的诺姆(Nome)镇,从它出生后,它体弱,娇小,还饱受咽喉痛的困扰(不过调皮好动)。

在优胜劣汰的雪橇犬中,主人塞帕拉(老塞)都不用多想,就把它贴上了低劣品种的标签。

可温柔心善的女主人康斯坦斯可不这么想,她也时常给老塞说:“雪橇犬是我们最忠诚的朋友,就像和人一样,体弱多病是常态,我们不应该区别对待!”

老塞也是软心肠,不过嘴硬,就这样,多哥的饮食起居就落在了女主人身上。为了降低它的疼痛,延长它的生命,女主人常常把它抱在怀里,用热毛巾帮它敷喉咙,亲自调理喂食。

图:女主人康斯坦斯

多哥在精心照料下一天天长大,它调皮的天性也展露无遗,老塞的犬舍是它嬉闹的天堂,作为搞怪天才,社交鬼才,整个犬舍的气氛,在多哥的营造下,“祥和温馨”。

不过老塞可没太多精力陪它闹,在他做工或训练时,就把多哥关在笼子里。

笼子可限制不住多哥的绝世风华,老塞前脚关,多哥后脚逃,不是开锁就是挖洞,实在不行,就跃上横梁,从通风口钻出去。

用老塞的话说,他白天做工或训练的时间,都没有专门补洞和修复笼子的时间多。

图:多哥想办法从通风口逃出去

其实多哥每次跑出去,都是去找老塞,它也十分渴望,像其它雪橇犬一样得到专业的训练,它一颗驰骋大自然的心,靠禁锢是行不通的。

每次老塞训练时,它总能找到办法跑到其它雪橇犬身边,嬉皮搞怪。而雪橇犬们,总是很轻易地陷入多哥的绝世风华,也常常被逗得迷失了方向。

老塞看着多哥的种种举动,以为它精神有病,再看着它的小身板,恨不得把它就地正法。

老塞痛苦地熬过了半年,多哥也半岁了,这时一位朋友想要一只雪橇犬,老塞正愁没地方处理多哥,二话不说,就让朋友带走了。

可没过几天,朋友愤怒地带回了多哥,“老塞,这破狗还你,我的家都快被它拆完了。”说完就骂骂咧咧地离开了。

老塞心想,不行,这货绝对不能待在我的犬舍里。没过几天,一位贵妇急需一只看家狗,老塞又麻溜地打包把多哥送走了。

可是,执拗的多哥,岂是贵妇能降服的。无论贵妇对它多好,它都一脸傲气。哪怕把它关在密不透风的屋子里,它也能冲破厚实的玻璃逃出去。

因为多哥知道,老塞和女主人的家,才是自己真正的归宿。

图:多哥和两位主人在一起

看来,是送不走多哥了,老塞断了念想,帮它做了一个精美的狗窝,希望它能在狗窝里“安分守己”。

狗窝可不是多哥想要的,只要老塞和雪橇队在训练时,它都会在旁边“摇鼓呐喊”,常常也把老塞摔得鼻青脸肿。

可在多哥8个月大时,老塞重新认识了多哥。

02 改变命运,委以重任

那天,老塞要出远门,为了降低多哥跟着捣乱和拆家的风险,老塞用一根结实的绳子,把多哥绑了起来。

然而,捆绑岂是能难倒多哥的,等老塞走后,它几口下去,就挣脱了。望着7英尺高的围栏,想都不用想,一跃而上,即使后腿被铁丝网钩的鲜血淋淋,它也想挣脱逃跑。幸好被老塞的帮工发现,解救了它。

本以为疼痛能让多哥安分点,不曾想,多哥望着老塞的方向就追了出去。

次日清晨,老塞感觉雪橇队有异动,一经检查,才发现多哥混入了队伍中。此时的多哥,正追逐去“舔”领队犬的大耳朵,不知悔改的它,难道不知道上次差点被领队犬咬死的经历吗?

显然多哥成功“舔”服了领队犬,它们齐头并驱,一路驰骋。当遇到驯鹿时,多哥总是追逐疯跑,其它雪橇犬也跟着被带偏了原定路线。

图:多哥第一次真正做雪橇犬

头疼的老塞,只能决定给它套上绳子,让它体验一下雪橇犬真正的快乐。

当绳索挂在多哥的脖颈上时,它的羁傲不逊瞬间变得严肃认真,它拉紧绳子一路向前,朝着正确轨道狂奔。尽管它体弱多病,但它也一鼓作气,跟着同伴们狂奔了许久。

老塞折服于多哥的毅力和决心,他想看看让多哥领头会怎样。没想到,多哥不负众望,居然带着其它雪橇犬,一路狂奔了75英里才停歇。

多哥展现出来的爆发力惊人,老塞激动的心情无以言表,这不就是苦苦追寻的天才小神童吗?

在之后的岁月里,老塞就以多哥为领头犬,只需稍加训练,多哥的领导力就展露无遗。

天才小神童逐渐也变成了天才少年,只要老塞出工,都让多哥拉着雪橇犬护送。同时,多哥也帮助老塞,赢得了多次雪橇比赛的冠军。

弹指一挥间,匆匆阔别12载,多哥也从少年迈入了老年(12岁的犬相当于人类六、七十岁),但雄风丝毫不减当年。

03 疫情爆发,临危受命

时间来到1924年12月,诺姆镇已迈入了长达7个月的冬季,轮船早已离港,飞机、汽车等所有交通工具,也因冰冻无法通行,诺姆小镇仿佛与世隔绝了。然而,危机悄然来临。

图:20世纪初的诺姆小镇

有一位两岁的爱斯基摩小男孩,在发病两日后离奇死亡,柯蒂斯·韦尔奇作为镇上唯一的医生,以行医18年的经验来看,他猜测这可能是危机四伏的白喉。

但碍于小男孩父母的反对,他无权尸检验证,只能把忧患藏于心中。到了1925年1月,韦尔奇医生又诊断了一名三岁男孩和一名小女孩后,他才确定白喉真的侵扰了这个小镇。

但无能为力,此时镇上只有过期的抗毒血清,其实新药早已申购,但由于种种原因迟迟未到,韦尔奇医生只能试一把,没想到,过期血清是不能拯救患病者的。

没有抗毒血清,白喉会在小孩中散发,之后迅速传播到大人,最后这个小镇上的975名白人和455个爱斯基摩人,都可能命丧黄泉。

1月22日,韦尔奇医生紧急电报,警醒周边城镇做好疫情防范,同时也电报华盛顿特区的美国公共卫生服务局,明确诺姆小镇面临生死考验,急需抗毒素救命。

即使得到了回应,然而对于“与世隔绝”的诺姆小镇来说,要想送药到此,简直难上加难。

诺姆镇的卫生委聚集开会,讨论各种可能性,通过排除法,镇长梅纳德认为,只有灌木丛飞机才有运输的可能性。

然而,外界零下几十度的鬼天气,早已把这种飞机的水冷式发动机冰冻三尺,即使解冻,可开放式的驾驶舱要白昼飞行,即使是经验老道的飞行员也不敢尝试。不幸的是,镇上唯一的两名飞行员不久之前离世了。

这也不行,那也不行,当现代科技深受困局时,就是古老运输方式施展身手的时候。会议最终决定,由老塞担此重任,可能会通过雪橇犬接力的方式,将药品带回来。

上边说道,老塞靠着多哥的绝世风华,以及自己极佳的运动天赋,不仅在当地闯出了名头,还蝉联过阿拉斯加雪橇犬大赛的冠军。所以,此次重任非他莫属。

可老塞担心地说道,从多哥的种种迹象(奉驯鹿必追的多哥,前些天居然不追了,它宁愿跑回家)表明,今年可能会出现百年一遇的鬼天气,他和多哥都老了,估计难当重任。

最后是镇长梅纳德,以孩子们刻不容缓的病情来求情,心软的老塞才答应了,虽然多哥已老,但不减当年,老塞还是让它担任领队,在乡亲们的目送下,1月27日,他们从诺姆出发了。

04 迎头而上,攻克万难

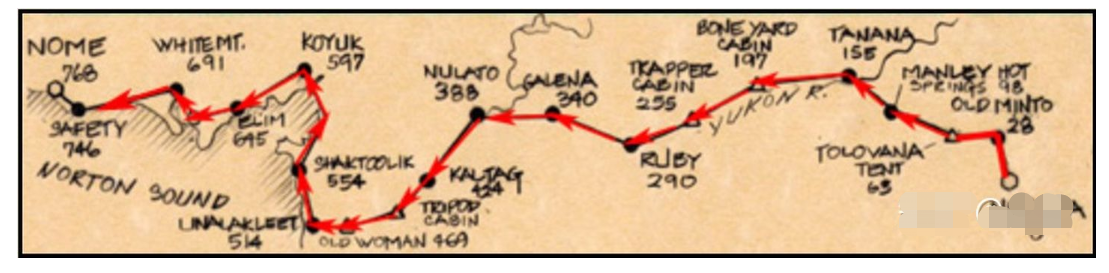

确如老塞所料,百年一遇的鬼天气来了,就在老塞刚出发不久,多方电报决定,增派20名雪橇手和150只雪橇犬,通过短线接力的方式,降低人员风险。

而这些,老塞和多哥带领的雪橇队不知道,老塞只知道他应该去奴拉托交接领取血清。

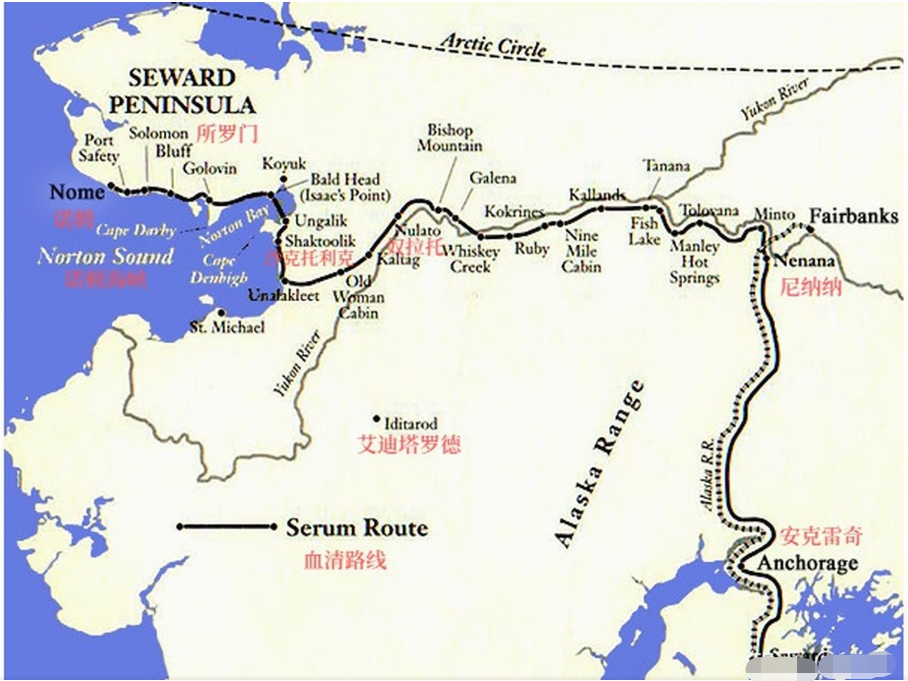

我们把视线拨到血清的起点站,当时制定的运输线路横长竖短,呈“7”字形,由南向北再往西,药品需从安克雷奇铁路医院启程,由第一支雪橇队出发送往尼纳纳车站。

图:运送线路图

1925年1月27日

接力赛第一人怀尔德,在尼纳纳车站接过9公斤的血清后继续北上,他和9只雪橇犬在零下50度的冰河上狂奔,当凌晨三点到达明托车站时,他被冻得脸色发黑,有三只雪橇犬也被冻伤严重。

1925年1月28日正午

第二个队伍接过还剩一口气的怀尔德,由埃德加带着血清和雪橇犬们,在森林里穿行。下午四点,跑了31英里后,终于到达曼利温泉。埃德加的手被牢牢地冻在了雪橇把手上,通过持续浇热水才解脱下来。

就这样,采取接力的方式,每到一个站,就将9公斤的血清加热解冻后再出发。随后又经格林、约翰尼、山姆和尼古拉等人之手……

整个接力紧张有序地进行着,可负责最长运输段的老塞和多哥不知晓这样的变动。他们只知道,一切需按原计划,以最快的速度到达约定地点奴拉托。

老塞和多哥出发后,一路向东,在穿越诺顿海峡时,雪橇在陡峭的雪山上越跑越快,老塞本想紧急制动,但还是被雪橇犬们拉倒了。幸好,多哥也察觉到不对劲,一个急刹车,救大家一命。

望着近在咫尺的万丈深渊,看着多哥磨出血的前爪,老塞欣慰而心疼。

孩子们等着救命,时间容不得耽搁,经过这一出后,按原路线是行不通了。老塞决定,他们不再绕路,选择以直线的方式,直接穿越冰封后不稳定的诺顿海峡。

多哥在最前方带头狂奔,周围不结实的冰面陆续炸开,雪橇犬们明显受到了影响。老塞就在后面激情演讲,一个个的点雪橇犬们的名字,以鼓舞它们勇往直前。

好在多哥勇猛,带头一路狂奔,在零下五十度,风速80公里的环境下,它们在冰天雪地里,一路狂奔了170英里(近三天路程)。按进程,估计还要疾驰100多英里,才能到奴拉托拿到救命血清。

可老塞不知道的是,增派的雪橇小组,为了帮老塞减轻压力,已经带着血清越过奴拉托了。

时间来到了1925年1月31日

已经24小时没合眼的老塞,凭着仅存的意志力,全靠多哥领路,在狂奔赶往沙克托利克的路上。幸运的是,他遇到了另一个雪橇队。

这支雪橇队中的雪橇犬明显受惊了,看着雪橇手在努力恢复秩序,他想到自己的使命,想到孩子们等着救命,想到自己8岁的女儿可能也上了感染名单,他不能停下来帮忙,他在短暂的分神后,让多哥继续带着他奔袭。

这支雪橇队正是增派来缓解老塞压力的交接人亨利·伊万诺夫,因为老塞在路上接收不到电报信息,他不知道这种接力方式。连亨利也一时没缓过劲,因为按原路线,老塞不可能这么早就出现在这里。

图:接力线路图

出乎所有人意料,他们都低估了老塞和多哥的决心和勇气,为了缩短时间,老塞选择直接穿过脆弱的冰封海峡,因此缩短了不少时间。

老塞晕乎乎地由多哥拉着走远了,此时亨利才想起,这可能是负责交接的老塞。他赶紧朝着老塞远去的方向大声呐喊:“血清,血清,在我这儿!”

还好,通过他的一声声呐喊,虽然老塞没听见,但耳朵灵敏的多哥听见了。多哥紧急刹车惊醒了老塞,这时,老塞才听见了呐喊声,从消失的尽头回来和亨利成功交接了血清。

原本,亨利是能和老塞正常交接的,可路过此地时,被一只驯鹿带偏了狗狗们,他不得已下来处理打结的绳子,以及训斥狗狗们。还好,没有因为一时的恍惚而酿成大错。

图:老塞成功接到血清

05 惊心动魄,完成使命

老塞成功接到血清,到了返程阶段。

老塞心想,走常规路线会耽搁行程,人命关天,不容耽搁,可走捷径,将比来之前更加危险。经过短暂思考后,老塞决定,依旧选择在愈发危险的诺顿海峡上疾驰。

海峡冰面上,狂风席卷着暴雪,把零下30度的气温,足足吹出了零下100度的气势。同时,夜幕降临,老塞已经看不见,也听不见冰裂声了,只有把希望寄托在狗狗们身上,摸黑前行。

多哥带头在前面跑,刚离开冰面,后边裂开的冰块就坠入水中,他们好不容易离岸边只有几米远时,多哥却紧急刹车。

图:他们被困在了离岸边几米远的浮冰上

原来,前面的冰块已经消融落入水中了,过不去,此时的他们,被孤独地困在了一块大型的浮冰上。

受困的他们蜷缩在浮冰上瑟瑟发抖,只有祈祷这块浮冰结实,同时也祈祷狂风能把这块浮冰吹到岸边。

好在浮冰确实结实,在僵持了一小时左右,狂风终于让他们靠近了一点,不过还不够。老塞觉得不能等了,万一脚下的浮冰也消融,大家都要遇难。

这时,老塞决定用多哥作为跳板,把浮冰拉过去。他将长绳绑在多哥身上,然后将它抛到另一块离岸边较近的浮冰上。

听话的多哥把利爪刺进冰层里,拼命地向岸边艰难走去,突然,绳子断了,老塞悬着的心一下到了嗓子眼,心想,这回彻底完了。

可多哥不信命,就在断绳快全部滑入水里时,多哥赶紧回头咬住绳子,在刺骨的冰水里,将绳子在身上绕了两圈。短暂调整后,继续做着它的努力。

老塞和其它雪橇犬在浮冰上狂吠着为多哥加油打气,多哥咬着牙,铆着劲,拼命的往前拉。多哥已不再年轻,可它拼了,渐渐地,浮冰也从最初的纹丝不动,到后来的缓慢靠前,到能跃过去的距离时,老塞和其它狗狗们一跃而过。

上岸后,老塞抱着多哥,感激之情无以言表,这一天,疲倦的他们足足跑了84英里。在不远处的休息点,老塞给狗狗们喂了鲑鱼和海豹脂补充体力,他也喘口气。

可多次搏命的多哥,加上一把年纪,已经在透支的边缘了。

1925年2月1日

这时,阿拉斯加湾的低气压袭来,携带着狂风,直接让诺顿海峡的冰层爆炸,不能在休息了,要知道,还没有完全穿过海峡,老塞带着狗狗们再次出发。

强大的暴风雪席卷着他们,几个小时后,终于转道陆路了,这时的多哥已经不行了。老塞本想让多哥坐在雪橇上休息的,可固执的多哥,怎么也不肯,仍然跑到领头的位置,带着他们前行。

老塞心里五味杂陈,而它选择的陆路,或许是整个接力赛中最为坎坷的路段,因为这需要越过小麦金利山的绵延山脊。

山脊陡峭,狂风大作,暴雪横飞,老塞连眼睛都睁不开,他只能上前对多哥说道:“老伙计,对不起,我只能把所有希望,都寄托在你身上了,我知道你一定行,请带我们回家!”

懂事的多哥,在它的领头下,一步一个脚印,带着大家前行,老塞甚至都晕倒在了雪橇上。终于,多哥靠着仅存的意志力,带着大家越过了8英里左右的山路。

继续前行,晕沉沉的老塞,突然发现队伍怎么停了,如果被暴风雪掩埋就完了。老塞上前一看,这回多哥真的彻底透支了,连气息都快没了,完了,不但孩子们救不了,他们也可能命丧于此。

图:已经透支的多哥

这时,一道光亮照过来,原来多哥已经把他们送到了下一个交接点,只不过这几十步的距离,多哥已经无法站起来完成了。

此时,老塞从亨利手中接过血清,到戈洛文交给查理·奥尔森时,他们已经奔袭了135英里。这比原路线,足足节约了一天的宝贵时间。

戈洛文距离诺姆已经不足85英里了,胜利就在眼前。而卫生局考虑到80英里每小时的暴风,他们改变了运送通知:为了保证接力队安全,望血清安全到达,放弃加急运送。可这些,接力队无从知晓。

四个半小时后,查理完成了二十五英里的接力,于晚上七点到达布拉夫,卡森带着血清,继续下一场奔波。

卡森的领头犬原本也是老塞的,名叫巴尔托,平时巴尔托也运货,因为领头犬只能选一只,老塞肯定会选择多哥,于是就把巴尔托借给了卡森。

肆虐的狂风挡住了他们的去路,卡森不得不绕行,而卡森也看不见,只能靠巴尔托用爪子和嗅觉摸着前进。

很不幸,卡森偏离了定位点所罗门两英里,他也被暴风掀翻了好几次。一次,都把护送的血清搞没了,好在用裸露的双手,插进冰雪里摸黑瞎找,也算运气好,谢天谢地,找到了,不然他就成罪人了!

1925年2月2日

凌晨三点,卡森到达10英里外的港口安全局,他决定不叫醒负责最后接力的埃德·罗恩。因为卡森也不知道,放弃紧急运送血清的通知(罗恩知道通知,放心的睡下了),他为了节约时间,决定由自己完成最后的20英里。

1925年2月2日,清晨五点半左右,巴尔托带着疲惫不堪的他们,来到了诺姆小镇的前街,意味着血清护送任务圆满成功。

图:20世纪初诺姆小镇的医院

至此,从安克雷奇铁路医院到诺姆小镇,20个雪橇手,150只雪橇犬,在狂风暴雪中,用5天半的时间,跑完了原本需要9天才能完成的674英里。

06 造化弄人,结局泪目

很庆幸,全程被细心保护的血清完好无损,很不幸,护送中很多英勇狗狗丢掉了性命。

韦尔奇医生立即对血清解冻,下午时,10%的血清已经注射到病人的体内。万幸,这些血清抑制住了白喉的传播,拉回了大部分命悬一线的孩子们。

其实,这次白喉疫情也造成了死亡,官方说是7例,而韦尔奇医生所言,实际是上百例。

如果说,谁是这场接力赛的最大功臣,肯定是多哥,但是,最大的受益者可不是它,而是负责最后一站的巴尔托。

图:巴尔托和卡森的照片印在了报纸上

报社记者们为了抢头版头条,当巴尔托到达小镇时,一顿猛拍,让它一举成名,并将它和卡森的照片印在了报纸上,分发到全国各地。

从此,巴尔托成了拯救诺姆小镇的英雄犬,人们给它制作短片,甚至为它在纽约市中央公园塑雕像。

而真正的救星多哥,正躺在床上奄奄一息,虽然巴尔托也是老塞的雪橇犬,可意义不一样啊!只有他知道,多哥到底付出了什么。

老塞在雪地里痛哭,他很后悔,他为多哥的命运感到惋惜或不公,觉得是自己“害死了”多哥。

哪怕到了九十年代,还有大佬史蒂文·斯皮尔伯格,专门为巴尔托拍动画。而且,巴尔托的遗体标本,在克利夫兰自然历史博物馆给人参观至今(1933—)。

而机智勇敢的多哥,始终是结果湮没了过程,当电影《多哥》在2019年12月20日公映后,意味着在95年后,多哥才让普罗大众们真正意识到,英雄犬原来是它。

多哥虽然没有出名,但它仍然坚强地挺了过去,虽然瘸了一条腿,但至少活着,它的忠诚、智慧和耐力,决定它就是最好的雪橇犬。

老塞也安排好了多哥的养老问题。在多哥陪他参赛巡游两年后,老塞将它留在了合伙人伊丽莎白·里克尔这里,想让多哥在波兰的犬舍里安度晚年。

走的那天,多哥水汪汪的大眼睛,可怜巴巴地望着老塞,并将前爪搭在老塞的膝盖上,脸颊依偎着老塞,好像在说:“主人,我想和你一起走,我想伴你一生!”

而作为现代的我们,又是否拥有一颗善良的心,以及落到实处的照料,去回馈它们的拥抱、亲吻、水汪汪的大眼睛和无比忠诚的爱呢!

1929年12月,多哥已身患重病,老塞和合伙人伊丽莎白决定,在多哥被安乐死后,将它捐给耶鲁大学皮博迪自然历史博物馆。

1964年,多哥又辗转来到了谢尔伯恩博物馆,尽管如此,不熟悉它光辉历史的工作人员,最后还是将残旧的它弃置在了储物间。

图:多哥的皮毛标本

直到1980年被木匠布莱希纳发现,在溯源多哥的传奇后,才将多哥的事迹告诉馆长本·梅森,而梅森决定,将多哥魂归它的家乡阿拉斯加。

1987年,多哥的皮毛标本被重新修补,放置在在阿拉斯加的艾迪塔罗德博物馆供人参观,而此馆刚好与老塞的墓地相邻。算是应了多哥说过的那句话:“主人,我想和你一起走,我想伴你一生!”

鲁公网安备37020202370207号

鲁公网安备37020202370207号